基本上在每年公有云評測之前,寫一下評估導語已經成為了慣例了。但是今年的測試目標卻要從公有云主機轉向容器。為什么會出現這樣的轉變,下面就從企業應用需求、容器技術優勢、未來應用發展前景這三方面來具體分析一下。

畸形發展的數字化生態

現在有很多企業都在宣傳要打造數字化生態,但不知大家有沒有更深入的想一想,生態體系應當是什么樣子?比方說自然界的生態體系是一個循環,既有站在食物鏈頂端的食肉類動物,又有在底層的食草、食腐類動、植物,通過彼此競爭,實現自然介的平衡。但這個時候突然有外來物種入侵或本地高級物種變異,又會怎樣?畸形的自然生態發展會造成生態破壞、物種滅絕,畸形的數字化生態呢?

為什么數字化生態會產生畸形化的發展,下面將從技術、資金、數據三方面簡單進行一下分析。

首先,系統架構越來越“重”,數字化門檻顯著增高

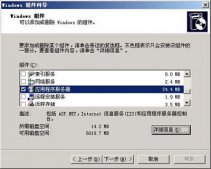

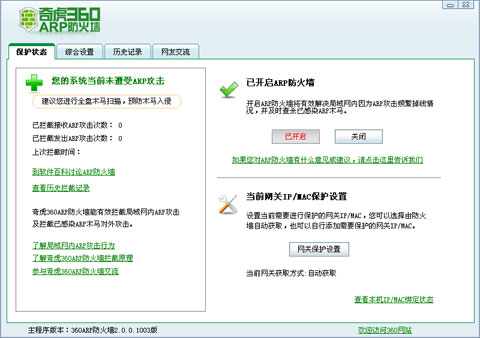

隨著服務器CPU核心數量和計算能力的持續提升,為了充分發揮這些計算能力,人們開始采用虛擬化、云計算的方式來提升服務器的多任務處理能力。但是云計算畢竟是一種非常“重”的系統架構,包含著非常復雜的網絡節點、計算節點、存儲節點、控制節點等等。不是任何一個企業都可以輕易完成搭建。

其次,企業數字化轉型資金投入不足

數據中心建設對“風、火、水、電”均有很高的要求,需要投入的資金十分巨大。一般企業難以負擔。即便一些科技型企業,具有數據中心應用需求,也通常不會將寶貴的計算資源投入到大數據分析之中。因此,除非是運用數據進行盈利的互聯網企業,一般企業很少會為數字化轉型投入過高的資金。

最后,缺乏應用需求,企業對運用數據進行數字化轉型動力不足

還有一些傳統企業,既不缺乏技術,也不缺乏資金,但是對于數字化轉型也沒有較高的熱情。在一次對某大型制造企業CIO采訪中,我們了解到企業對數字化轉型熱情不高的原因在于,傳統企業已經建立了一套完善的生產、加工、銷售的工作流程。而數字化轉型所需數據量不足,可提升效率有限,再結合可靠性、安全性等方面的綜合考慮,于是形成了目前對新技術積極關注,但慎重前行的局面。

數據是用戶、是渠道、是市場,是流量、是品牌、是利潤

小企業用不起,大企業不想用,數字化轉型就真的沒有市場嗎?很明顯不是這樣的,新冠疫情在北京二次爆發僅短短數天,憑借大數據分析就可以準確定位溯源,有效阻斷病毒傳播,而海外病毒傳播源頭至今還是個迷,只能依靠“群體免疫”的辦法被動防疫。由此可知,在數據化轉型后大數據分析所具備的能力,決不是加速一下企業的業務需求分析那么簡單。

那么,對于企業而言,數據可以帶來什么,我們可以從營銷的角度先在下面兩個方面進行分析。

一、數據是用戶、是渠道、是市場

在傳統企業中,產品銷售是通過代理、分銷等方式,到達零售店鋪向用戶進行銷售。然而隨著電子商務的興起,產品品類更齊全、銷售環節更精簡、購買方式更加便捷的線上業務正在向傳統線下業務發起強大挑戰。在這場挑戰中,誰掌握了更多數據,就可以掌握了更多的用戶,建立更廣泛的渠道,最終占有更多的市場份額。很明顯,在這場比賽中傳統企業基本已經輸在了起跑線上。如果線上業務可以完美取代線下銷售,這也不失為一件好事,但是從目前看來,線上業務依然有很多隱患。

二、數據是流量、是品牌、是利潤

在傳統營銷模式中,生產企業可以通過控制貨源的方式,來維持產品利潤,從而保障研發、生產以及產品質量的可持續發展。然而在電子商務中,產品是直接面對的用戶,而用戶又缺乏相關專業的產品鑒定能力。因此,價格就成了吸引用戶流量最常用的方式。因此,謀求低質低價搶占市場,或者低質高價賺一筆就跑的產品和品牌開始大行其道。品牌被踐踏,質量被忽略,略幣開始驅逐良幣。傳統經濟蕭條,制造業不要說什么振興,還可不可以正常的活下去,都將成為一件很難說的事情,歸根結底是傳統企業的手里沒有“數”。

有些電商企業的理想很好,想做102年的企業,對待這種利益的問題,用行政的方式、用道德的方式來進行約束,但是真的可以約束的了嗎?即便約束了自身,也有其他企業會來打價格戰,搶流量、搶生意,最后,要不是去妥協,就是被淘汰,市場追求的是利潤,而不是理想,更不是情懷。

因此,要想從根本上解決問題,還是要讓企業做到“心中有數”,數據不一定要多,也不一定要“大”,但需要和疫情檢測一樣,在出現問題后,可以迅速發現問題,進行溯源定位。至頂網評測的目標,一向就是公開、透明,原因就是如此。有什么問題,只要擺到明面上,將問題分析透,不用下什么定語,群眾心中就已經有正確的結論了。那么接下來的問題就是,應該如何讓企業得到“數”。

想發展,資金、技術投入過高,企業無力負擔;不發展,市場、渠道命脈握于他人之手,生死只在旦夕。怎么辦?很早,至頂網云能力評估小組就看到這方面的問題,并且也在積極探索企業數字化轉型的發展之路。為此,在2018年和2019年均展開了公有云主機公開對比測試活動。然而結果并不樂觀。云主機可以解決線上系統搭建問題,但獲取流量能力不足。借助第三方APP、小程序,可以獲得流量,但流量屬于平臺,自身還是難以留下數據。這時候,我們關注到了容器。

青梅竹馬般的容器技術

青梅竹馬的感情為什么讓人留戀?因為他可以從小陪伴你長大,而容器也可以和你青梅竹馬。之所以這么說,是因為容器對系統平臺的要求很低。只要能運行Linux,可以安裝Docker,哪怕是一個家用的小NAS,都可以運行。而容器的彈性擴展能力,雖然我們還沒有進行實地測試,但京東的618據說也可以進行應對。也就是說,容器是一個可以適用于大、中、小、微全部企業業務應用的解決方案,用戶完全可以從小到大的在容器上構建自身的業務應用系統。這就是至頂網云能力評估小組2020年公有云評測將測試目標從公有云主機轉向容器的一個主要原因。作者個人認為,有這樣的一個原因就已經足夠我們對容器進行重視了。

數字化轉型,可以得數據否?容器再好,也只不過一個底層的系統平臺,成功的數字化轉型,還需要看如何有效的獲取數據,并成功的進行應用。在這個方面,這兩年我們也已經有了一些想法,但是還需要具體的實踐去驗證。但真做起來才發現,想做點事情,實在是不容易。費盡心力找到一個自認為適合新零售發展的底商,但是居然兩年時間還是沒有出租出去,空有很多想法,但沒有一個可以實踐的平臺去進行實施。

但我們并不會因此而氣餒,要向那個追求長生的猴子學習,對不同技術,都會問上一問,試上一試,看看“可以得數據否”?最終必然能找到可以獲得有效數據的真技術,并向大家進行推廣。數字化轉型的道路,也必定會在大家不斷的努力實踐中,越走越穩,越走越寬。