華為云計算是什么?

華為的進入,真的可以給云計算市場劃上一條華麗麗的分隔線。原本以為已經確定的格局,現在只能算是上半場的一個中止符。

從 8 月 28 日華為宣布云業務上升為公司一級部門,到這幾天在上海舉行的全連接大會,華為云一直是整個業界關注的焦點。華為公司一向以執行力見長,這次全連接大會全部以云為主題,覆蓋所有的演講、展臺、研討,讓人看到華為 All in 進軍云計算的決心。

從幕后到臺前,只是換了一種服務的方式

2010 年,華為集團正式提出 " 云 - 管 - 端 " 戰略,了解華為的人都知道這幾年華為一直都在按照這個戰略推進。同一年,華為也發布了云計算戰略及其端到端解決方案并啟動了 " 云帆計劃 2011"。懂懂筆記認為,華為雖然沒有很早高調進入公有云,但其實華為很早就知道云計算對于客戶未來競爭的重要性,只是那時的華為主要是在幕后,幫助運營商客戶搭建云計算平臺,幫助大型企業搭建私有云。

在 2011 年,華為云計算投入達 6000 人,占到華為研發人員的 10%。其實,從這個時間點和研發人員的投入來看,華為在云計算上的技術能力應該遠超很多現在公有云市場的玩家。

2015 年 4 月,華為高調宣布進入公有云市場。但當時這塊業務還只是企業 BU 下面的一個子部門,并沒有引起外界多少關注,算是低調潛行階段。

今年初,華為整合原 IT 產品線的云計算業務正式成立了云服務部,并在公有云領域增加了 2000 人,提出 " 全面云化 ",公司似乎對公有云業務有了更大的決心。

引爆點在 8 月 28 日,華為創始人任正非簽發的一份 " 關于 Cloud BU 組織變動的通知 " 揭開了華為云業務的新面紗:Cloud BU 正式遷移至華為集團下,成為一級部門。

了解華為發展過程的人都知道,華為是技術產品型公司,所有構建云的技術、設備、軟件都具備,并在全球為運營商客戶和大型企業客戶一直提供云業務。這次涉足公有云可以說,只是換了一種銷售或是服務的模式,也是順應客戶需求服務升級的一個變化。

主動從里面打破雞蛋殼,而不是等著成為煎蛋

在 2017 全聯接大會上,華為輪值 CEO 郭平用雞蛋的例子來類比華為的決心:" 經過一年發展,華為的云戰略更加清晰,雞蛋從里面打破是生命,從外面打破是煎蛋。"

云計算市場處于爆發階段的初期,雖然從全球看,亞馬遜、微軟、阿里巴巴的云計算業務都已經頗具規模,但從云計算對于社會、產業、企業的價值來看,市場只是起步,更加巨大的需求正在爆發。

郭平在大會演講中表示:" 未來二三十年,人類將進入智能社會。現在,所有的人工智能、大數據分析、視頻分析、IoT 平臺管理,全部都可以以購買云服務的方式來實現。云已經成為 ICT 技術的主要提供方式。" 可見,云是智能社會的重要基石,未來將無處不在。

那么在這個關鍵節點上,正如郭平的 " 雞蛋理論 ",華為需要的是從內部打破 " 殼 ",而不是等著被打破,成為煎蛋。

對于進入公有云市場如此有底氣,郭平將其總結為四個云基因:

首先是技術基因。華為有 30 年的研發積累,華為下定決心強力投資,打造云平臺,不斷增強大數據 /AI 等新能力,滿足客戶業務升級、創新的需求。

第二是安全基因。華為提供從芯片到業務的整體解決方案,可以更高效地解決云安全問題,能夠為客戶提供遠高于當前獨立 IT 系統安全水平的保障。

第三是服務基因。跟 " 生于云 " 的企業不一樣, 華為是 " 長于云 " 企業中的典型代表,華為內部的 IT 架構就極其復雜,因此,華為能深入理解全球化大企業的需求和挑戰,能協助政府和大企業實現數字化。

第四是分享基因。去年在全聯接大會上華為就提出要打造哥斯達黎加式的生態,在生態圈中,華為只取 1%。合作伙伴的產品可以與華為一起走向全球 172 個國家的市場,一起實現商業成功。

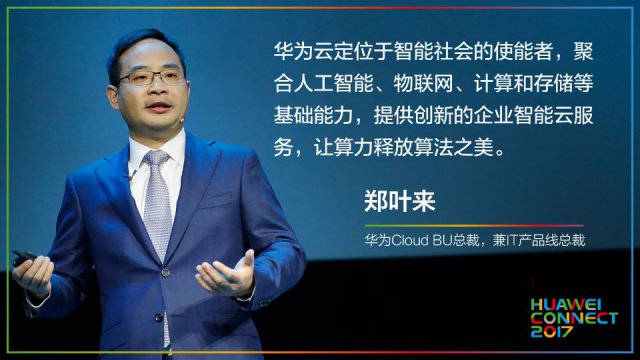

正是因為這樣的基因,以及多年來在云計算領域的積累,鄭葉來透露,自 2017 年 3 月華為 Cloud BU 成立以來,華為云的用戶增長率達到了 238%,新發布包括數據倉庫、高防 DDoS、CDN 等在內的 40 款云服務,總數達到 85 款,累計超過 4500 多個特性。

自己的降落傘自己先背著跳一次

華為進軍云計算的底氣不僅來自于云基因和這么多年的客戶經驗積累,也因為華為自己就是云計算的最佳實踐者。用郭平的話說:" 我們自己做的降落傘,自己背著先跳一次試試。" 如果華為安全順利著陸了,那么對于其它客戶來講會帶來極大的信心。

要管理華為這樣一個業務遍布全球、高度國際化的龐大公司,其 IT 架構復雜度不會亞于其它全球大公司或者是政府機構。為了將這樣一個復雜的體系高效運營起來,華為采用的是 " 多云的架構 "。

華為使用到的應用主要有三類:一是像 ERP 等重要業務軟件,為了保障數據安全和業務穩定,目前狀態維持不變。二是內部工作軟件如供應鏈管理等,既要安全也要追求效率,主要以私有云方式構建。三是第三方 SaaS 服務,包括 Salesforce 等 20 多種服務,追求的是全球業務擴展和業務彈性。" 我們的多云管理系統就是打通應用和數據,實現企業內、外部的無縫協同。總體來說,IT 就是面向業務做好了內、外部整合,實現‘ IT as a Service ’。" 郭平表示。

以供應鏈變革為例。1999 年,華為剛啟動集成供應鏈改革的時候,華為的銷售額只有 15 億美金左右,一個工廠、3000 員工。到今年,華為的銷售額接近 1000 億美金,但供應鏈員工人數保持在 1 萬人。通過供應鏈的持續變革,華為希望在公司達到 2000 億美金的銷售情況下,保持人數不變,并且做到供應鏈更簡單、更及時、更準確。

再看一下華為平安園區的項目。華為的園區分布在全球 172 個國家和地區,需要管理超過 400 萬個聯接對象。華為計劃匯聚園區 25 個子系統,打通數據,建立全球統一的數字化運營中心,以實現提升安全防護、提升響應速度和提升服務體驗三大目標。明年 6 月份之前華為將完成三個試點,然后再復制到全球 172 個國家的園區中去。

郭平認為,自己背著降落傘跳一遍,目的在于 " 把所有的風險和困難都經歷一遍,以便后續為客戶提供更好的價值服務 "。

在這個生態中,華為只拿 1%

雖然華為正式進入公有云市場在行業里掀起很大風浪,但華為并不愿談競爭,而是希望這個產業鏈上所有的企業都能成為合作伙伴。

從云的本質來看,華為認為,云必然走向集中化,但由于數據主權的限制,任何企業不可能集中統治云。所以與合伙伴攜手,共建公有云服務,其實才是云發展的應有方向。" 在國內,華為除了全力打造自己的公有云,也將和合作伙伴共同打造公有云,比如天翼云;在海外,華為將以伙伴公有云為主,共同打造云聯盟。" 郭平希望華為可以參與構建一個類似航空公司一樣的 " 云聯盟 " 組織,像今天全球三大航空聯盟 Sky team, Star Alliance 和 One World 一樣,接入到華為云即可通達全球。

" 華為云的商業模式,我們選擇的是靠技術變現,這是和互聯網公司的最大區別。華為只提供技術和服務,幫助用戶做數據變現,負責運營的伙伴決定運營模式。" 郭平表示。

基于這樣的定位,華為進入公有云首先設定了邊界:上不碰應用,下不碰數據。

數據是客戶的,由客戶決定如何使用,華為只負責提供技術處理數據。應用層全部都交給合作伙伴來實施,利益給合作伙伴分享,華為不碰這一塊的利益。

在這樣的邊界下,華為在這個生態中只是一個技術提供者,獲得的利益并不多。去年郭平曾經提出過:在這個生態中華為只拿 1%。懂懂筆記認為,這種分享、讓利的思路,是生態得以發展和壯大的前提。如果不設定好邊界,以華為的實力進入云計算領域,確實會令很多過往的合作伙伴緊張與不安。

就以華為自己的平安園區為例,在這個項目中,一共部署了 7 個業務平臺,里面有華為自己的產品,但更多的是來自 30 多家合作伙伴的產品,有大型安防、樓宇、GIS 的大型廠商,像海克斯康,霍尼韋爾,也有一些有實力的小伙伴像普元、依圖、達索、軟通動力等。

【尾聲】小小的野心和行業的變局

華為此前曾透露,公司云計算的戰略目標是,到 2020 年華為 IT 產業 ( 云計算 ) 將為華為貢獻超過 100 億美元。還有一個被廣泛傳播的版本是華為戰略 Marketing 總裁徐文偉在分析師大會上曾說過," 華為公有云必須三年超過阿里云,這是完全有可能的。"

比較有趣的現象是,華為在宣布公有云戰略時提出華為要成為 " 五朵云之一 ",但當記者問到華為心目中的 " 五朵云 " 是哪些的時候,華為的高管沒有一個人正面回答這個問題。

懂懂以為,在云計算的上半場,亞馬遜、微軟、谷歌、阿里都算是起步比較早、份額比較高的廠商,在格局中占有一席之地。但格局并不確定,變化正在發生。

但現在的變局在于兩點:

第一,過去公有云多以中小企業、互聯網企業客戶為主,中大型企業、政府客戶還都沒有上云。未來將有大批的中大型行業客戶、政府客戶上云,他們的市場空間要比過去大 N 倍,同時他們對云的需求更具有行業特性。華為、微軟這類以前在行業領域有著豐富經驗的企業,會有更大的施展空間。這也是華為進入時機最好的原因所在。

第二,以前的公有云以基礎設施為主,提供的是存儲、計算、流量的服務,都是標準、通用技術,云建好了,客戶購買就行了。所以比拼的是規模、價格。未來,個性化、行業化的服務將越來越多,同時隨著大數據和人工智能的發展,對于云基礎架構上的智能的應用需求也越來越多。在這種情況下,以前做通用公有云的企業未必會占有優勢,所有企業都回到同一個起跑線上。亞馬遜、阿里的優勢并不明顯了。

總結來看,就是企業對云計算的需求在發生大的轉變,華為在這個時候入局不僅不晚,而且其深厚的行業經驗和全球客戶資源,都將是其下半場競爭的利器。