三、技術角力:先發優勢和另辟蹊徑

可惜,現實總是殘酷的。阿里云正式成立于2009年9月,騰訊云成立于2013年9月。先發展四年,讓阿里云的技術水平與騰訊云拉開了一定的差距。

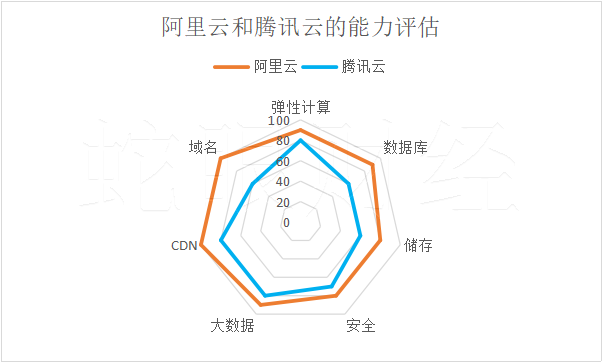

彈性計算(云計算的核心能力)、數據庫、存儲、人工智能(大數據)、CDN 業務、域名服務是云服務商的七項基本能力,從這七個方面一一對比,可以對阿里云和騰訊云的技術水平,有一個清晰的認知。

彈性計算

因為業務需求,彈性計算成為阿里云的核心產品,擁有包括云服務器、專有網絡、容器服務、彈性伸縮、負載均衡等9 項業務。但是其在計算領域更加專注于底層的的計算能力和穩定性,尤其是2018年3月推出的彈性裸金屬服務器(神龍),跟AWS的Nitro很類似,都是通過先進的虛擬化技術打破物理機和虛擬機的隔閡。

騰訊云在基礎計算能力的提供上,投入精力也不少,包括標準的云服務器、GPU 云服務器、FPGA 云服務器等,在彈性計算上,騰訊云希望通過大量的投入研發和實踐,幫助用戶更好的使用云計算。

數據庫

在數據庫方面,阿里云擁有足夠的誠意,不管是普通用戶常用的三大SQL 數據庫(MsSQL、MySQL、PostgreSQL),還是流行的NoSQL(MongoDB、Redis、Memcache),都為用戶提供了服務,幫助用戶更好的使用這些能力同時,對于大數據需要的海量存儲,阿里云也提供了對應的產品(PetaData、HBase 以及OceanBase)。值得一提的是自研的POLARDB,官方宣稱性能是MySQL數據庫的6倍。

騰訊云提供了標準的SQL 數據庫和其特有的TDSQL,針對高速緩存場景的Redis 和Memcached、標準的NoSQL 數據MongoDB 以及一些適合于大數據的數據庫,如HBase、分布式數據庫DCDB。不過豐富的產品卻沒有配套的應用,騰訊云沒有針對用戶提供數據遷移的服務。

儲存

在存儲方面,阿里云提供了對象存儲、文件存儲、歸檔存儲、塊存儲和表格存儲等多種存儲模式,最新的ESSD的隨機讀寫達到了恐怖的100萬。

騰訊云的技術研發略顯吃力。只提供了標準的對象存儲和云硬盤服務,對于一些不同場景下的需求來說,還是稍顯不足。

安全

在安全方面,阿里云以云盾為基礎,發展出了數十款安全產品,涵蓋了WAF、內容過濾、數據加密、DDoS 防護、數據風控等多項功能,阿里本身的安全能力就很出眾,在云上同樣有保障。

騰訊云依托大禹網絡安全和天御業務安全防護,提供了不少場景化的安全服務。事實上,更加傾向場景化為用戶提供服務,也是騰訊云所有產品的共性。

大數據和人工智能

在人工智能方面,阿里云以ET大腦為基礎,發展了ET工業大腦、ET農業大腦、ET環境大腦、ET醫療大腦等數個AI解決方案,及50多個AI產品,在眾多產品體系中,屬于阿里云集中力量發展的項目,從落地情況來看,也是國內走在最前列的。

在大數據方面,騰訊云發展出來了大數據基礎服務、數據應用和AI 三大體系,提供了豐富的技術產品,對于用戶來說,可以借助騰訊云的資源來實現自己的基本需要。

CDN

在CDN 方面,阿里云官方給出的數字是 1500+ 全球節點,帶寬儲備超過120T,考慮到阿里云本身就是優酷、淘寶最大的CDN服務商,從實際效果來看,也是非常出色的。

騰訊云依托騰訊本身的業務,提供了全球1000 多個加速節點,來幫助用戶去提升用戶體驗。但是騰訊云的CDN 的每次變更,都在較長的時間之后才能生效。

域名服務

在域名服務上,阿里云做的是最好的,其域名業務源自收購的國內最大域名供應商萬網。不僅提供了基礎的域名注冊的服務,還針對域名交易的人群,提供了域名交易、域名預定、域名轉入等服務,域名管理方面做到了一家成熟企業的優秀標準。

騰訊云只提供了基礎的域名注冊服務,只能算個及格。

綜合來看,騰訊云的技術水平確實不如阿里云。尤其是在數據庫、儲存、域名、CDN這些比較傳統的領域,差距十分明顯,但是在彈性計算、云安全、大數據這些重要的新領域,騰訊云在重點發力之后,又不斷的不斷在和阿里云縮小差距。甚至某些騰訊云獨家推出的技術,比如量子技術和抗量子簽名技術,在業內取得了絕對領先地位,走在了阿里云的前面。

四、客戶爭奪:劃線和越線

客觀上,相比于阿里云,騰訊云并不以技術見長。但阿里云的技術再厲害,做得再好,騰訊投資背景的企業不會使用,阿里系的競爭對手也不會使用。

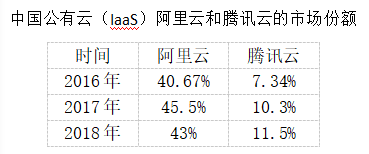

在過去的幾年中,阿里云和騰訊云依托各自生態,都實現了較快的增長。尤其是對于發力較晚的騰訊云而言,自身的生態圈,既是助推器也是護城河。從2016年開始,騰訊云服務不斷增長,尤其是公有云(IaaS)業務保持高速平穩增長。

根據年報披露,騰訊云服務收入在2018年增長超過100%至91億元。到2019年Q1,雖然阿里云以47.3%的份額對中國公有云(IaaS)市場形成強力統治,但是騰訊的市場份額也上漲到了15.4%。

可以看到,美團、滴滴這些合作伙伴幫助騰訊云強化了競爭力,擴大了市場份額,讓比阿里云入場晚很多的騰訊云,有了和其爭長短的可能性;電商、金融生態圈也在數據積累中,逐漸幫助阿里云完善了云計算能力。

但是僅僅憑借生態圈客戶,并不足以讓阿里云和騰訊云未來持續與AWS和Azure這些國際玩家同臺競爭。

于是經過數年的戰略調整,目前兩者都將目標客戶群體從自身生態圈客戶,擴大到泛互聯網,泛政府,以及需要數字化轉型的傳統企業。

因此,現在從阿里云和騰訊云各自推出的行業解決方案來看,他們在電商、金融、醫療、政務、游戲這些方面出現了市場的高度重合。對這些行業客戶的爭奪,成為接下來誰能更好發展的關鍵。

目前看來,電商是阿里云的主場;游戲、泛娛樂領域騰訊云依然更勝一籌。金融方面螞蟻金服綁定了阿里云;但是騰訊擁有更多的金融服務牌照。在醫療和政務領域阿里云率先發力;騰訊在近期動作頻頻窮追不舍。

在地域方面,騰訊云試圖在國內逐漸挑戰阿里云的地位,而阿里云則期待以東南亞為突破口逐漸打開國際市場。

由于騰訊云技術上和功能上與阿里云仍存在一定差距,騰訊云眼看著市占率的挑戰之路仍充滿荊棘,于是希望通過投資和資源整合,尋求彎道超車的機會。

具體來說,就是通過向云服務投入巨額資金,降低價格,注入投資,來吸引客戶,這些客戶必須使用騰訊的服務,并引來更多客戶。這個套路看著不夠堂皇正派,但是行之有效。

憑借這一套,騰訊云已經讓很多人對其產生了更多的信心。經紀公司里昂證券(CLSA)駐香港電信和互聯網研究主管梁向奕(Elinor Leung)表示,“預計兩家公司之間的市場份額差距將進一步縮小……我認為騰訊可以成為(阿里巴巴的)市場競爭對手。”

五、行業布局:天下惟有德有力者能居之

如果真的視為同等級綜合云服務商,那么可以看到,阿里云和騰訊騰訊云的產品定位和發展戰略還是存在顯著差異。

“基建狂魔”阿里云

阿里巴巴對阿里云的定位是中小企業的賦能者。因此阿里云發力的重點是商業社會和物聯網世界的基礎設備,希望云服務可以惠及全球的中小企業和政府部門。另外,出于對云服務應用前景的思考,阿里云聚焦于新零售、新金融和數字政府三個戰略性行業。

從發展歷程來看,2009年至2014年,阿里云將服務于龐大電商與金融體系的“飛天”系統,打造成了支撐全社會綜合業務的云計算體系。

2015年到2019年, 阿里云會大力推進“阿里云+生態戰略”,建立起一個全方位的生態體系。同時,發力面向全球中小企業的公共云計算,和面向大型政企的專有云領域,滿足各行各業迅速飆升的云上業務需求。

阿里云提供IaaS,api等基礎設施,合作伙伴在此基礎上開發云產品并在阿里云平臺中向客戶提供服務,收益與阿里云分成。此外,在增值層,阿里云也會聯合數家云服務提供商,進行解決方案的捆綁銷售以獲利。這就是一個“大淘寶”的模式。

面對即將迎來的“5G+IOT+AI+大數據”時代,阿里云推出了“ET大腦”計劃、達爾文計劃和新制造計劃。分別對應智慧城市、物聯網和工業4.0。

“連接器”騰訊云

騰訊云的定位是產業間的鏈接器。用馬化騰的話來說就是:“騰訊多年來一直專注于做連接,我們希望能夠連接人與人、人與物以及人與服務,在云時代它分別對應著人聯網、物聯網和智聯網。”

騰訊云開放了騰訊十余年來在QQ、微信、QQ空間等業務的互聯網服務能力,為企業提供公有云、混合云、專有云、金融專區等云服務。

其中包含IaaS、PaaS、SaaS,并提供萬象優圖、人臉識別、大數據分析、機器學習、音視頻技術、安全防護等全球領先的互聯網技術。同時向不同垂直行業的客戶(涵蓋政務、電子商務、O2O服務、游戲、視頻直播以及互聯網金融等)提供優質的行業解決方案。

今后,騰訊云將業務重點分布在AI、核心技術能力、助力互聯網+傳統企業、政務方面的布局等幾個方面:

騰訊云未來業務重心將放在AI開放平臺,以及云計算智能創新領域的最新研究成果的發布上。在2016年,騰訊云已向全球企業提供7項AI服務,包括:人臉檢測、五官定位、人臉比對與驗證、人臉檢索、圖片標簽、身份證OCR識別、名片OCR識別。

核心技術能力,云計算、大數據、人工智能等核心技術能力方面有哪些產品,這些產品和解決方案最終指向騰訊云整個技術實力。

助力互聯網+傳統企業,通過三一重工,中外運、申能集團、中廣核,人民日報、萬達征信等優秀案例,展現出騰訊云在傳統企業轉型升級方面提供的支持和在整個數字經濟市場中的動作。

政務,近些年來騰訊云在政務方面的布局,與個地方簽約掛牌,建立CIO培訓班,和“云計算”孵化基地等。

騰訊云側重連接器模式,將產業鏈條的上下游玩家通過數據,人工智能連接起來,提高生產效率。在人工智能服務領域,騰訊云的特色與亮點在智能機器人,身份核驗,語音識別等方面。

騰訊云2018年9月30日才獨立為新的云與智慧產業事業群(CSIG),之前一直做的就是生態伙伴內部的“鏈接器”,目前騰訊云的使用場景依然集中在取代人工客服和信息驗證上,但是在泛政府、泛互聯網以及需要數字化轉型的傳統企業這些方面,騰訊也在盡力拓展。顯而易見的,在不久之后,會在這些領域對阿里云形成更強力的挑戰。

高盛的研究報告指出,2019年云計算的市場滲透率將首次突破10%,達到11.3%。研究表明,一旦一項技術的滲透率超過10%,將會進入加速增長階段。

毫無疑問,云服務這個增量市場即將進入更高速的增長階段,也會迎來更多的變數。“5G+IOT+云+AI”正在逐步向我們展現出未來的美好模樣,但是誰又可以成為這場變革真正的主導者?